映画「マイクロプラスチック・

ストーリー」の衝撃

5年生の時の冬休みの宿題で、アメリカの映画「マイクロプラスチック・ストーリー 〜ぼくらが作る2050年」を見る、というのがありました。その映画は、私たちと同じ年の、ニューヨークの小学生の取り組みを追ったドキュメンタリーでした。

プラスチック容器や袋があちこちに捨てられて、川や海の中に流されて、ボロボロになっていくんです。どんどん細かくなって、目に見えないほどの小さな粒になって……それがマイクロプラスチックです。マイクロプラスチックは、たとえば小さな魚が知らずに食べて体内に入ります。食物連鎖で、その魚を食べるもっと大きな魚、そしていずれは大きな魚を獲って食べる人間の体の中に入っていきます。

マイクロプラスチック……普段の生活で当たり前のように使って捨てているプラスチックがそんなふうになるのも驚きましたが、その事実を知った小学生がアクションを起こしたことに感動しました。川や海辺でゴミを拾い集めて、何が落ちているのか調査活動を始め、データをまとめて市議会に提案するなど、大きく行動していくんです。本当にすごいなあと思いました。

私たちにできることは

なんだろう?

私たち3人は、何も申し合わせたりすることなく、「マイクロプラスチック・ストーリー」を観たあと、それぞれゴミ拾いに出かけてるんです。家の近くの道端とか、遊びに行った親戚の家とかキャンプ場のそばの川や海に。落ちているゴミを意識して道や川辺を歩いたのは初めてでした。そして、ゴミの多さに驚きました。空き缶とか、いろいろなゴミがあったけどやはり多いのがプラスチック容器や袋でした。映画の舞台はニューヨークでしたが、日本も同じだと思いました。

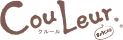

冬休みが終わって、拾ったプラスチックのゴミを先生に見せに行きました。そこで初めて私たち3人はお互いに、映画に感動してゴミ拾いをしていたことを知ったんです。そして、先生に勧められて、プラスチックのゴミを減らすためにできることはないか、3人で話し合ってみようということになりました。

今は週に1回放課後に集まって話し合ったり作業をしたりしています。それ以外の日は、グループチャットで随時やりとりをしています。

プラスチック・ゼロ給食!

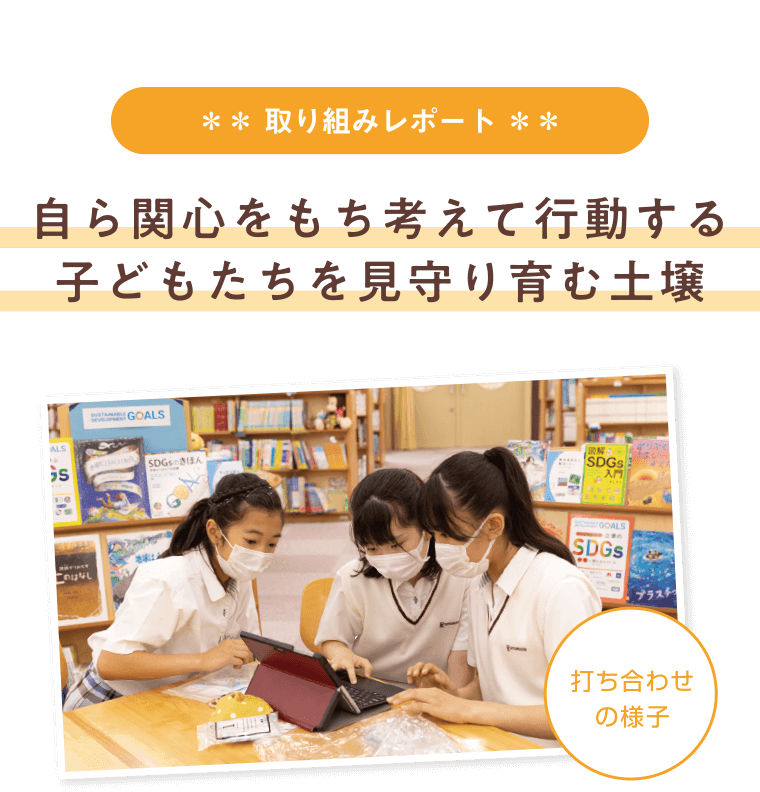

一学期に取り組んだことは、給食に出てくる牛乳パックについている「ストローを使わない」活動です。パックからストローとストローの入っている袋を外し、未使用のまま回収します。牛乳は、各自持参の水筒のコップを使って、パックから注いで飲むようにしています。回収したストローと袋は、ポスターなど作品制作の材料として生かす予定です。

ただし、これは強制ではありません。ストローで飲みたいと思う人は使ってもらっていいんです。私たちの呼びかけに賛同して協力してくれたのは6年生の75%でした。

5年生以下にも広げていきたいけれど、1、2年生にはちょっと難しいかもしれないし、負担なく簡単に取り組めるようなことを、もっと提案していけたらと思います。「マイクロプラスチック・ストーリー」の中で小学生たちは、校内のカフェテリアでのプラスチックゴミが多かったことから「プラスチック・ゼロ昼食」をめざすんです。私たちも「プラスチック・ゼロ給食」をめざしています!