英語で学ぶ

1年生のロボティクス科

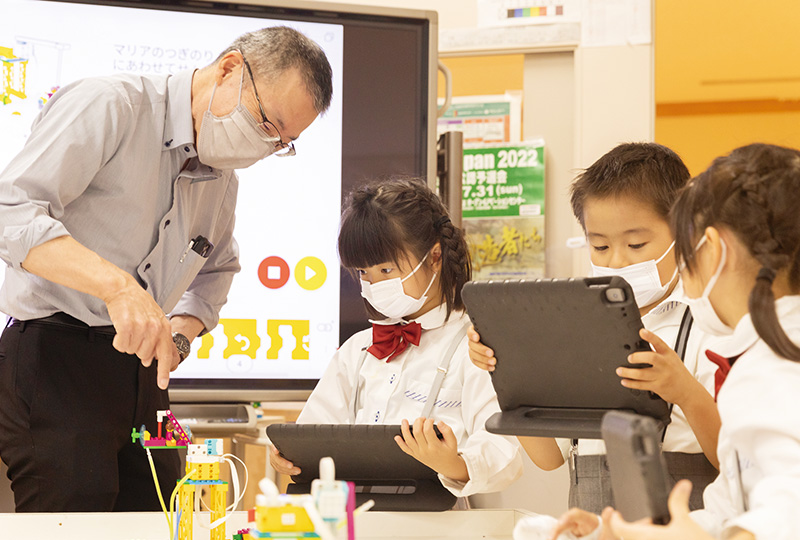

教室に入ると、そこで繰り広げられていたのは英語の授業。といっても、これは英語を学ぶ授業でありません。ロボットを作ることを通して学習する授業「ロボティクス科」の1年生の授業なんです!ジェフリー先生の英語の説明を聞き終わると、子どもたちは我先にとレゴ®ブロックを手に取り、ロボットを組み立て始めました。

使っているのは、教育版レゴ®が提供するSPIKE Basic(スパイク・ベーシック)という最新の教材です。タブレットは1人1台。難なく操作をし、2人ひと組でロボットを組み立て、それを動かすためのプログラミングをしていきます。

この日の課題は「マリア」という登場人物が、潜水艦に乗って海中に潜りに行くというストーリーをロボットで実現させるもの。タブレットで、潜水艦を「回転」させたり、波の音などの「効果音」を響かせたりするための指示を示す駒をつないでいき、うまくつながると、潜水艦が左右に揺れたり、適切なタイミングで波の音が聞こえたりします。子どもたちは、試行錯誤しながらもロボットを動かすのが楽しくて仕方がない様子。「あれ?動かないなー」「もう1回この動きを入れたらどうなるかな?」思い通りの動きを求め、何度も何度も挑戦していました。「楽しみながら論理的思考を育んでいます。まずは楽しむことが大事!」とジェフリー先生。

なかには、課題のストーリーを超えて、マリアの潜水艦をぐるぐる回転させ「嵐が来てるよ!」と想像力を働かせてプログラミングをうまく使いこなし、オリジナルのストーリーを作っている児童もいました。

ジェフリー先生の説明は全て英語。

誤解されたままの

「プログラミング教育」

2020年度から小学校において「プログラミング教育」が必修化されました。最初は誰もが戸惑い、とりわけ子育て中の親たちは皆、慌てました。就学前準備と称して「プログラミング」を謳う幼児教室等も現れました。

実は「プログラミング」という科目が増設されたのではなく、算数や理科の授業に組み込む形で「プログラミング教育」を実施すべしというもので、その方法は各小学校の現場に委ねられています。

目的は大きく2つあり、「ICT環境に適応し」「論理的思考力を養う」こと(文部科学省のサイトより)。ところが、どうしても「ICT環境」の語感がひとり歩きをして、「プログラミング教育」とは「パソコンやプログラミングに詳しくなること」のような誤解を一般にされたままです。そして必修化から約2年が経過した今も「プログラミング教育」は、多くの小学校においてなかなか捗っていないという現実があります。

思い通りにいかなくても熱心に試行錯誤していました。

論理的思考力が

生きる力を強く、大きくする

ロボティクス科の目的について立命館小学校の先生方は、「ICT環境は当たり前。論理的思考力を育てるのがまず第一」と明言します。決してロボット製造職人やプログラマーの育成が目的ではないのです。「ロボティクス科では、レゴ®の教材を使って論理的思考、つまり『思考力・判断力・表現力』を育てています。しかし、それはロボティクス科に限ったことではなく、立命館小学校の他の教科でも意識をして取り組んでいることです」。

子どもたちを待つ未来はきっと明るいと信じたいけれど、困難はより複雑さを増して待ち受けている。それを乗り越えるために、生きる力をより強く大きく育てたい。その礎となる論理的思考力をしっかりと、立命館小学校では育てているのです。

何度も何度も挑戦する児童。楽しくて仕方がない様子。