行動へのモチベーションと

好奇心

喚起するのは「体験」

行動する気を起こすためにはモチベーションが要ります。でも、とくに不自由なく生活でき、生き方にも無数の選択肢がある現代は、何かに向かって「頑張ろう」という気持ちを高揚させるのが難しい。そんな中、好奇心をかきたて、知るために行動しようとする、そのトリガーになるのは体験なんです。多様な体験をたくさん積むことがその後の興味関心につながる。毎年、有志で集まった児童に、取り組んでみたいテーマを4月初めに尋ねますが、ほとんどの児童が答えられません。その時点でテーマを言える子に理由を尋ねると、前にこれこれこういうことがあって面白かったから、という答えが返ってきます。つまり基本的に、子どもたちの興味関心は過去の体験に紐づくんです。多様な体験を多く積んでいればいるほど、好奇心は強くなり、行動へのモチベーションに富むといえます。

東京の宇宙ベンチャーiSpaceさんを訪問して

ワークショップに参加している様子

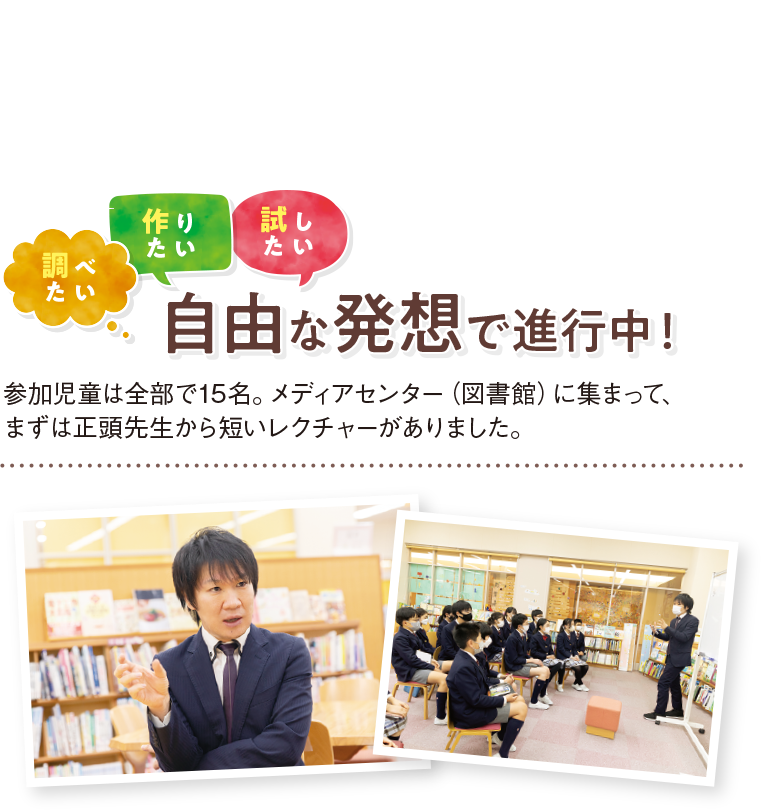

「調べたい」「作りたい」

「試したい」

ですから「立命館小学校アントレプレナーシッププログラム」では、参加メンバーにまずいろいろな体験の機会を提供します。各界の専門家の授業や、芸術家によるワークショップもあるし、こちらから訪問し見学する機会もあります。秋までそうした体験を重ねたうえで、10月頃もう一度何にチャレンジしてみたいかを聞くと、今度はテーマが出てきます。インプットされたいくつかの体験が好奇心をくすぐり、もっと知りたいという欲求につながるのです。

子どもたちの研究テーマを見渡すと、「調べたい」「作りたい」「試したい」の三つに分類できます。これまで大人は「頑張れ」「努力しろ」と観念的なことしか言わなかった。もう一歩子どもに近づいて、「じゃあ調べてみようか」「一緒に作ってみようか」「いっちょ試してみるか」という声かけに変えれば、子どもは具体的なアクションを起こせるのではないでしょうか。

立命館大学を訪問して3Dプリンターや

レーザーカッターでものづくり

コミュニティの貴重さ

楽しいかどうかというのは極めて主観的なことです。従来、自分を客観視できることが良しとされ、他者による客観的評価が重視されてきましたが、私たちはもっと主観を大事にすべきではないでしょうか。もっと、人の視線に振り回されずに自分の好きなことに没頭していい。なぜそれができないかというと、子どもの場合は学校の教室と家庭、大人は職場と家庭しか属するコミュニティがないからです。それらの場所でつまずくともはや居場所がなくなる。もう一つ、あるいはいくつでもいい、属するコミュニティを拡げることがとても貴重なんです。何を好きだと言っても、どんなことをやりたいと言っても、誰も否定しないで受け入れる交流の場であること。本プログラムはそういうコミュニティです。

立命館大学にて、大学生に混じりながら

プロジェクトの途中報告会

「この世は生きるに値する」

RIМIXは立命館学園全体の事業で、起業マインドの育成や社会起業家の支援という理念がありますが、ここ立命館小学校の放課後活動として行う「立命館小学校アントレプレナーシッププログラム」の目的は、とにかく楽しんでほしいということに尽きます。世の中には解明されていないことがまだまだあるし、知ればもっと楽しいことがいくらでもある、だから楽しもうよ、と。「この世は生きるに値する」のです。これはジブリを創立した映画監督、宮崎駿さんの言葉です。これこそ本プログラムの精神といえます。世の中を楽しめる術を身に付けよう、と子どもたちに言い続けます。

プロジェクト報告会後、

立命館総長の仲谷先生と一緒に