八方ふさがりのコロナ禍が

大きな転機にもなった

「コロナ禍で、音楽科は本当に何もできなくなり困り果てましたね。飛沫を飛ばしてはいけないので歌えない、吹けない。日常的にやっていたことのほとんどができなくなりました。声を出さず、接触せずにできることを模索する日々。立命館小学校では、従来から日本文化を学ぶ一環として、お箏や日本舞踊をカリキュラムに取り入れていますが、お箏を例年よりも長いスパンで学習したりしました。おかげでその学年の子たちはお箏名人になりましたね。また、『CUPS』のような新しい教材も創りました。カップ一つでリズム遊びを楽しむことができる、まさにコロナ禍の救世主。グループでリズムを考えたりダンスを加えたり、オリジナルの曲を創ることを楽しみました。」

自主的に学び

表現する喜びに目覚めてほしい

「とはいえ、そのコロナ禍でわかったことは、子どもたちには自主的に学ぶ力があるということです。教師は手助けをすればいい、子どもの学び次第で手助けをさじ加減すればいいということ。英語科で行っているアイランド・ラーニングを見た時に、音楽科でもやってみたいと思いました。必要なところで『個』に関わって、的確なアドバイスを入れる。学びの主体性が発揮されるように、場の設定の仕方に工夫をして、入念に準備をしていますが、この形に慣れると、子どもたちはどんどん自分たちで学びを進めていきます。多少音を外したっていい。表現する喜びを感じてほしい。音楽は何よりも楽しむものですから」と裏谷先生は微笑みます。

課題をローテーションする

アイランド・ラーニング

そんな5年生の音楽の授業。クラス全体を6つの小グループに分けて、2グループずつ、「歌」「リコーダー」「ソルフェージュ」の学習をします。音楽室内ではリコーダーの練習とソルフェージュの自習。廊下に出て少し離れた場所に歌の練習をするエリアがつくられていました。「歌」グループはそれぞれモニターの前に立ち、子どもたちで操作をして音源を鳴らし、練習を始めます。毎回リーダーがその日のめあてにそって練習を進めます。1学期の探究のテーマは「平和」。曲は『地球星歌』を選びました。

音楽室内では「リコーダー」グループが2人1組で『星笛』を練習しています。1曲吹き終わるごとに、「ありがとう」と伝えあった後、一緒に吹く相手を変えてまた練習。先生によると、相手も座る場所も毎回替わるので、飽きずに何度も練習することができるとのこと。

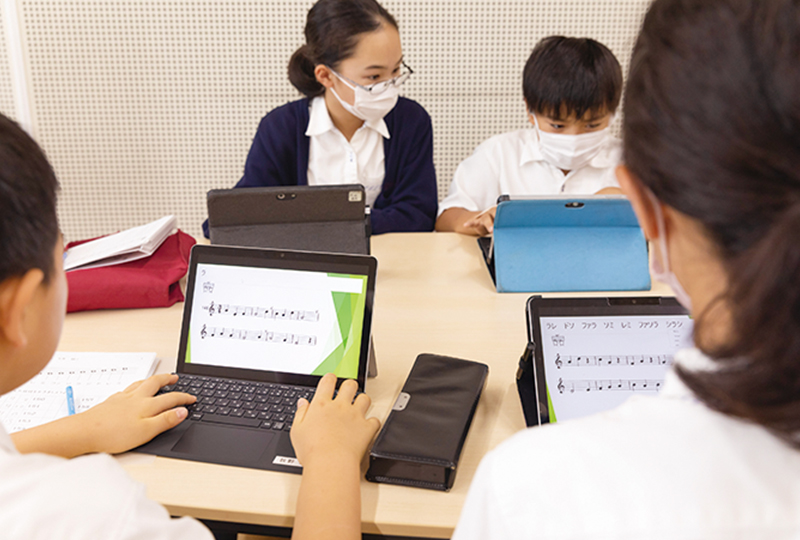

音楽室の端の丸テーブルを囲み、残りの2グループはタブレットを用いてソルフェージュの自主学習。ソルフェージュとは音符の読みかた学習のこと。このデジタル教材も英語科教員が作成したものを、音楽バージョンにしたものです。間違えている箇所があると先に進めないようになっているため、子どもたち同士で「わかる?」「大丈夫?」と教え合いながら自分たちで学習を進めることができます。

時間がきたら2グループごとにローテーションをして、課題をチェンジ。裏谷先生はどのグループにもたえず目を配りながら、こどもたちは45分の授業の中で自主的に3つの課題をこなします。これをアイランド・ラーニングというのだそうです。こうした学びの中で、自然と励ましの声かけや友だちを見守る姿勢が生まれていました。