1年生

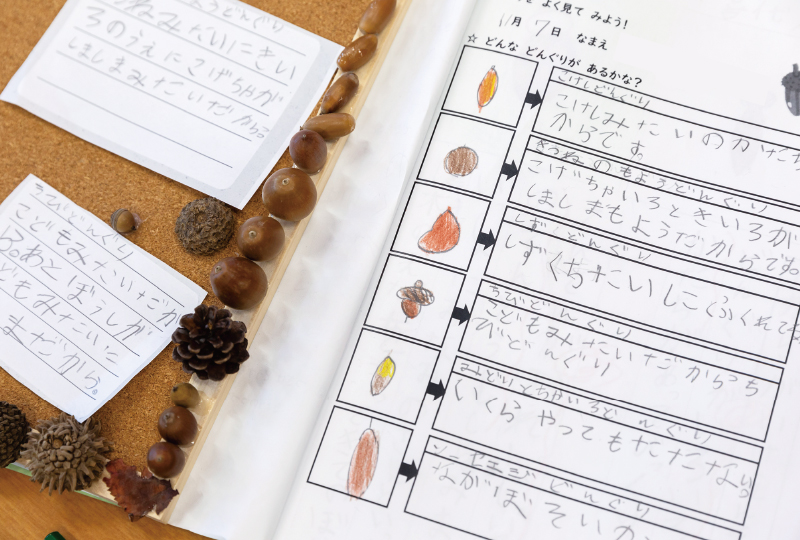

秋を見つけ、拾ったどんぐり

自分で名前をつけてみた!

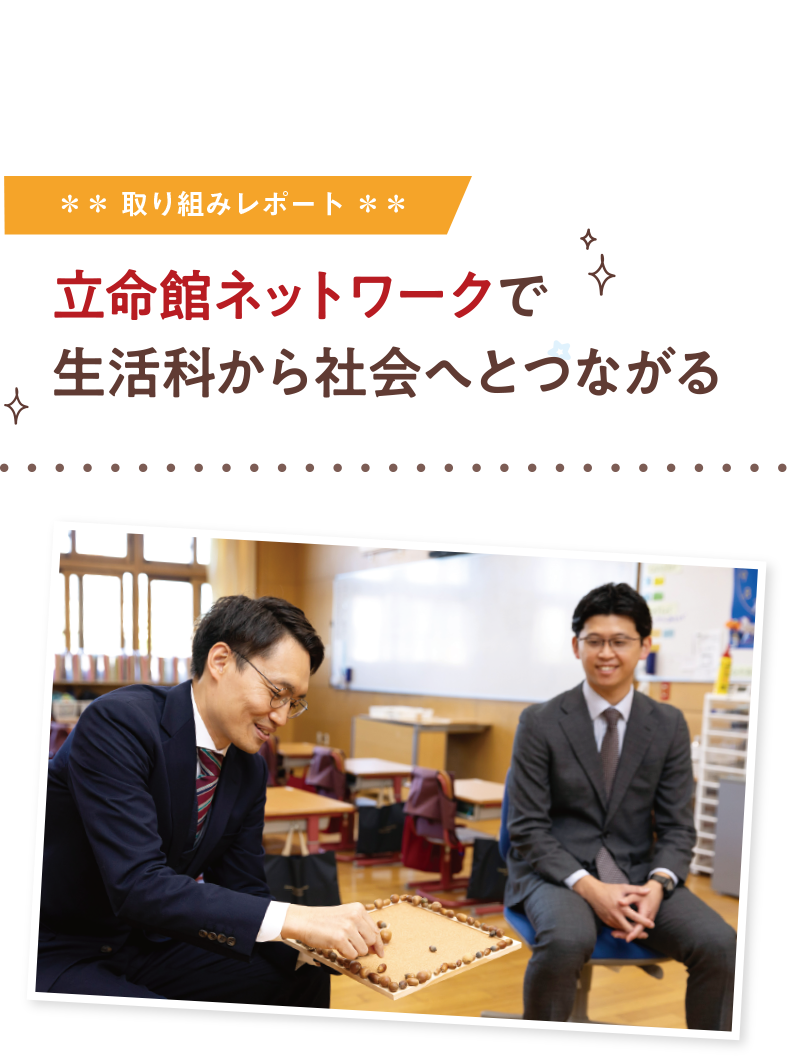

*1年生の生活科の授業を見学させていただき、ありがとうございました。みなさん、真剣かつとても楽しそうに「どんぐり」に触れていますね。

永井先生*先日、どんぐりを拾いに宝が池公園まで出かけました。その前段階として、「秋になると見えてくるものは何だろう」と子どもたちに問いかけると、答えの中に「どんぐり」があったんですね。それで、どんぐりについて知っていること、疑問に思うことを話し合いで交流すると、どんぐり探しに行きたいという希望が出てきました。どこへ行けば拾えるのか、どんな準備が必要か、なども授業で話し合ったんです。

*子どもたちが自ら提案したアイデアや方法を実践していくのですね。

永井先生*本校では現在「探究する」ことが全校的なテーマとなっていますが、生活科での学びはこの「探究する」によく合致するんです。話し合い、体験し、表現する過程で児童はいろいろなことを思い、考え、調べていきます。教師が与えるのではなく、自分たちで問いも答えも見つけていく。すべて探究の基本です。

*自分で拾ってきたどんぐりについて、誇らしげに語ってくれる子もいました。また、よく観察もしていますね。

永井先生*そのどんぐりにふさわしい名前、そして理由も書くように助言すると、一生懸命見たり触ったり、振って音を聴いたりします。知ろうとする意欲が高まります。

*そのほかの生活科での学習や授業について教えていただけますか。

永井先生*1学期に「お家の人に小学校を案内する」という参観を兼ねた授業を行いました。1年生にとって入学は、それまでとは全く異なる集団社会へのデビューであるといえます。教員はもちろん、異学年児童、立命館の中高大学生、留学生とのふれあいが待っています。そうした新たな社会のつながりを大切にして学んでいく基礎をつくる上でも、生活科での学びが有効だと思っています。

どんぐりの並べ方や種類、個数で、1人ずつまったく違う作品に

自分の言葉で書き込まれたオリジナルの「どんぐり図鑑」