立命館小学校の

新たな挑戦

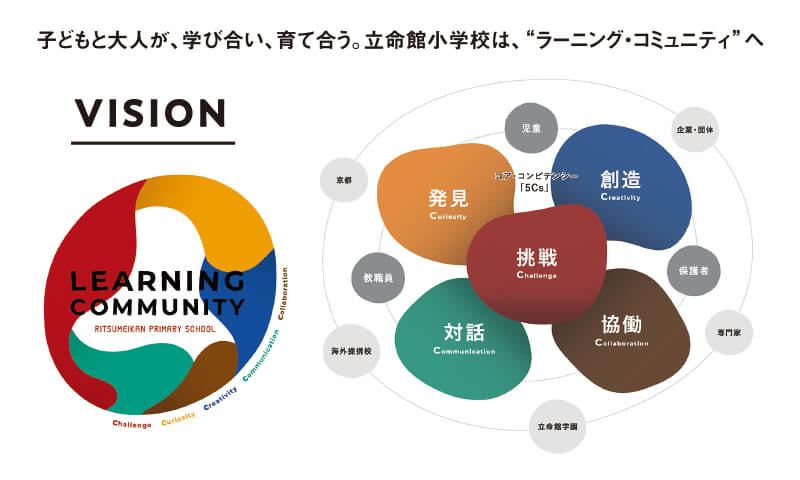

立命館小学校のビジョンとして、「教える側」と「学ぶ側」だけにとどまらない、学び合い、互いに成長し続けることのできる学習共同体=ラーニング・コミュニティを作り、それを継続的に発展させていくことを目指しています。一方通行の学びではなく、子どもたちを中心にしながら、教職員や保護者など多様な人々があつまり、学び合い育て合うコミュニティをつくりたい。さらに、開校以来、本物の学びをつくっていただいた企業や専門家の方々、そして立命館学園のリソースといった多くのつながりを発展させ、来年で開校20年目を迎える立命館小学校は今、新たな挑戦を進めています。

ラーニング・コミュニティ

~「企業連携」「本物体験」

「EARTH」から~

2年生の生活科の授業では、探究学習の一環でカゴメ株式会社、タキイ種苗株式会社、京都青果合同株式会社と連携し、子どもたちが栽培しているトマトを7月に収穫し「ケチャップの手作り体験」を実施しました。授業を通じ「自らの手で野菜を植え育て、収穫して食べる」一連の体験をし、野菜への関心を育むとともに、企業の方々にも立命館小学校とのつながりをプラスに生かしていただければと思っています。

育て、収穫し、食べるという一連の流れで

出来上がったトマトケチャップを試食。

さぁどんな味?

また本校では、アフタースクール講師として各界の専門家の先生に来ていただいていますが、先生方のご協力で保護者向け、外部向けの講演やワークショップ等も開催しています。その柱として、昨年度から立命館小学校がプロデュースする「EARTH」の取り組みを実施しています。幅広い年齢の方々が、幅広い選択肢の中から自ら選択する生き生きとした学び。学びたいという思いを持つ人たちが集い交流する場を求め、新たな学び空間をデザインしています。学びをもっと自由に、もっと楽しく。これもラーニング・コミュニティの一環で、たくさんの大人たちが足を運んでくれる小学校でありたいと考えています。

ラーニング・コミュニティ

~立志式の取り組みと

保護者サポーター~

本校では4年生の終わりに「立志式」を行います。小中高一貫の12年を4年ごとに区切っており、5年生からはセカンドステージに上がります。立志式はそれへの決意表明ですね。各自が自分の将来への思いをステージ上で同級生や保護者に向けて発表します。昨年から、立志式に先立ち、子どもたちの保護者の方から有志で「保護者サポーター」を募り、ご自身の職業や人生について児童にお話しいただいています。いろいろなお仕事がありますから、子どもたちも興味津々で聴き入ります。教科内での学習も合わせて、多様な職業、経験をされている方の話に触れた子どもたちが将来に対する考えを深めていったことで、立志式では「何々になりたい」という職業を伝えるだけでなく、「こんなふうに生きていきたい」という理想の生き方を述べる子が増えてきました。

子どもは大人の背中を見て育つといいます。本当に子どもはよく見ています。立派な完成形を見せようと気負わず、成長中の背中を見せ、子どもと一緒に成長していきたいですね。

立志式前の保護者サポーターの講話の様子

「2ndステージに上がるんだ!」

というたくましさが表情に

子どもと大人がともに

成長できるコミュニティに

「正解のない時代」といわれてずいぶん経ちます。正解がないからこそ、挑戦し甲斐がある―そう解釈される一方で、では何に向かって進めばよいのか分からない、という戸惑いもありますよね。

わたしたちは、世の中の「正解」を出発点にするのではなく、子どもが自分の「好き」の力を出発点として、正解を見つけていくことが大事だと考えています。好きを原動力に、探究し、選択していく。そして自分の選択を正解に変えていく力が必要です。

しかし、そのプロセスでは、たくさんの挑戦が必要な分、困難なことも出てきます。そのときに、物事を柔軟にとらえる姿勢が必要です。

たとえば、物事を「楽しい」ととらえるのか「しんどい」ととらえるのか、相手から何か強い言い方をされたとして、「ひどい」と受けとるのか、「自分のことを考えて言ってくれたんだ」と受けとり、もしかして別の意図があるかもと柔軟にとらえて次のコミュニケーションにつなげるのか。このように、心理的柔軟性に富んだ考えを養っていくことで、困難に向かうことができるし、人間関係も円滑になっていきます。授業や活動において何か困ったこと、難しいことにぶつかった時にも、ストレートにとらえ過ぎず違う見方を試す。それで学びはまた広がります。自ら学び続けることこそが世界を変える原動力になるのです。

心理的柔軟性については、大人にこそより有用かもしれません。たとえば子育てには喜びや楽しさがある一方、苦しみや辛さもあります。子育てはこうあるべきとか、親の責任とか、画一的なイメージが相変わらずありますが、それこそ「正解はない」と思いませんか。「保護者サポーター」のように、子どもが学ぶ場所に参加することで、大人だけの社会にいたのでは見えてこないものに気づく、再発見をする、そんなことがあると思います。親子の数だけ、子育ての方法の数はあります。「ああ、それでいいんだ」と気づける機会がたくさんあればと思います。

子どもと大人が共に挑戦を楽しみ、変化・成長しつづける、それが立命館小学校の目指すラーニング・コミュニティです。