児童のやる気を高める!

選べる7つの工場見学

みなさん、社会科見学にどのようなイメージがありますか?社会科見学といえば、一般的にみんなで同じ工場を見学して、その体験をまとめていくものを想像しませんか。

今年度、立命館小学校では、これまで連携してきた企業と新たにつながることのできた企業のご協力を得て、新たな取り組みに挑戦しました。子どもたちの「ここに行ってみたい」「これが知りたい」という主体的な思いを生かして学びを展開するため、子どもたちの希望を聞いて、それぞれが違った工場・施設を見学し、さらに探究してPRを行いました。

用意したのは①着物コース、②京野菜コース、③和菓子コース、④北山杉コース、の4つです。さらに①~③はそれぞれ、①友禅染または西陣織、②京野菜農園または京漬物体験、③八つ橋製造工場または上生菓子手づくり体験、と2つに分かれるので、子どもたちは、全部で7つのものづくりからPRするテーマを選ぶことになります。1つの見学先あたりの参加人数が絞られるので、120人規模の大人数だと見学が難しいような伝統的なものづくりにも子どもたちを出会わせることができます。また、子どもたちとしても、興味・関心のベクトルが同じ仲間と一緒に熱を入れて学びますので、学びの質も高まっていきます。

子どもと企業が交わる

ことで生まれる価値は

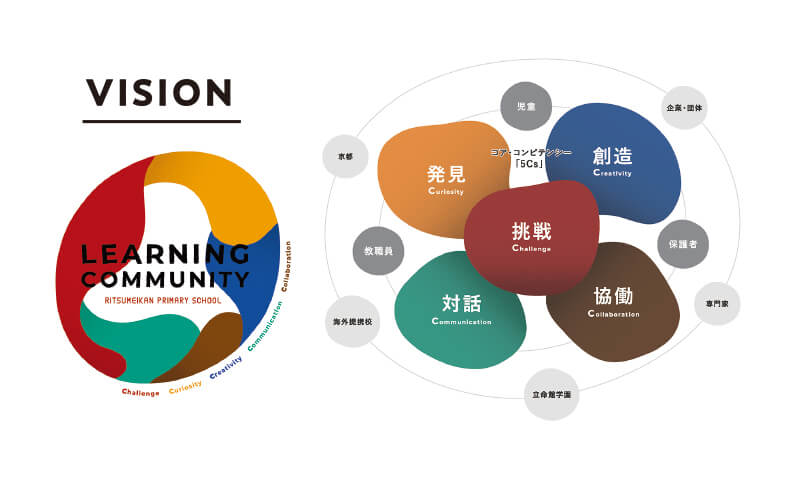

子どもたちは私達が想定していた以上に、「ねらい」をもって学びに向き合っていました。たとえば、コースを選ぶとき、「京野菜コースで野菜嫌いを克服して、その自分が京野菜をPRしたらすごいPRになる!」という希望もありました。苦手なものを選ぶこと自体が驚きでしたが、さらに「苦手を克服する」さえ越えて、「苦手を生かす」という発想です。これは、子どもの素直さやこれまでの挑戦がもたらすものなのかもしれません。そして訪問先では、やはり企業や職人さんがもつ「本物の力」というものがあって、苦手な物でも現場に行ってつくり手のお話を聞き、実際に体験していくと、子どもたちはたちまち魅了されていきます。本物の力と子どもの素直な姿勢が掛け合わさるからこその相乗効果で、こういう場面に立ち会えると、外の世界と積極的につながり、学び合い、育て合うラーニング・コミュニティ(※図1)の可能性を感じますね。

国語の授業と連動させて

プレゼンを磨く

見学が終わったら学校に戻って調べ学習へと続きますが、ポイントは、見てきたものの「魅力を伝えるために何ができるか」です。パワーポイントの資料づくりや、PR原稿の作文など、様々にチャレンジします。「ものづくりPR大使」としては、よりわかりやすくその製品の魅力をアピールしなくてはなりません。そこで国語の授業とつなげて、文章表現や言葉選びを磨いていきます。奇抜な文言が必要なのではなく、プレゼンの際の話し方とか、魅力を端的に表すキーワードや、伝えたいことに合った画像や動画、グラフなどの資料は何か、といったところを学び、探究していきます。

そして、成果発表は授業参観で行います。7コースのPR発表が一堂に会するわけですから、「保護者の方に自分のものづくりの魅力が一番に伝わるように頑張りたい」と、より効果的な表現を磨いていくことになります。発表後は、より洗練された表現を目指すため、またICTを活用した多様な表現方法を学んでいくために、ショート動画をつくる活動を取り入れました。動画制作には、立命館大学のAdobe Express Ambassadorを務める学生が指導に来てくれたお陰で、子どもたちは初めての操作でも習得することができていました。そして、この動画は、見学を受け入れてくれた企業側にお送りしたいと考えています。受け入れて頂いたお礼でもありますし、PR大使としての子どもたちの頑張りや学びの成果を共有して、これからもより魅力的な学習をつくるパートナーとして、関係を構築していけたらと思っています。

子どもたちや保護者からの感想を付箋で可視化し、

自分の表現に生かしていきます

資料作りにも挑戦し、

参観では保護者にもプレゼンを行います

伝えたい!教えたい!

探究心のタネを蒔く

3年生は、それまで横並びの感覚が強かったであろう1・2年生の時に比べ、個の意識が強くなります。興味が分かれてきたり、人と比べることで得意・不得意の意識を持ち始めたりと、学習面でも個性が出てきます。今回の「ものづくりPR大使」の取り組みでは、その個性をプラスに生かすため、子どもたちの関心に合った多様なコースを設けましたが、さらに仲間と教え合う意味ができるという大きなメリットもありました。クラス全員が同じテーマを同じように学ぶと、全員にとって「知っていること」なので、伝えることへの意味を見出しにくい状況ができてしまいますが、今回は7コースそれぞれに学びが異なる児童がいる環境ができることで、学び合いが促進されました。得意・不得意の壁を越え、自分の学びや個性を表現することで人の役に立てる、自分が活躍できるというワクワクをゴールまで持ち続けられたのではないかと考えています。好奇心、探究心のタネをたくさん蒔いておき、子どもと一緒によりよい学びをつくっていきたいと思っています。

図1 子どもと大人が、

学び合い、育て合う。立命館小学校は、

“ラーニング・コミュニティ”へ